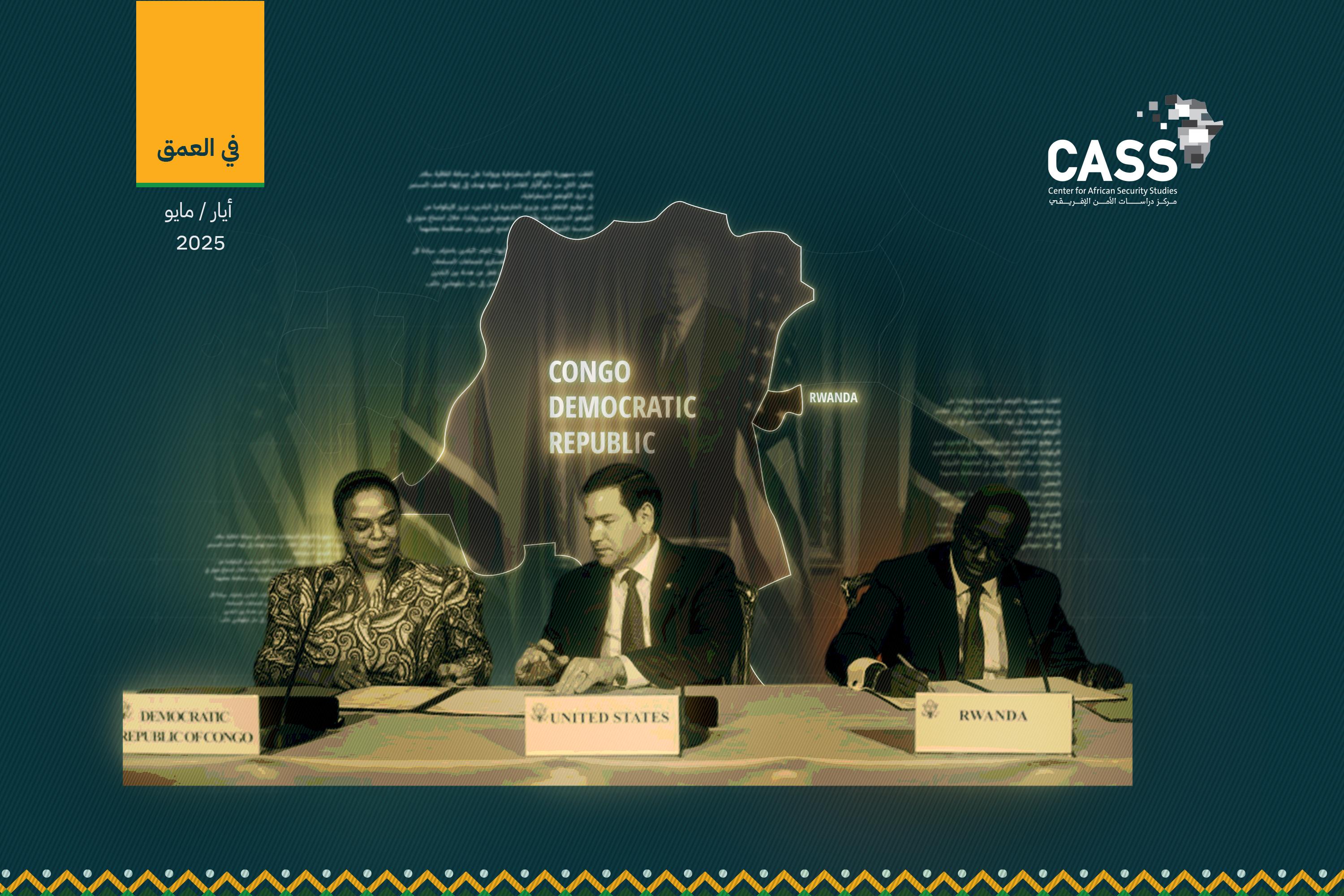

في خضمّ تجاذُبات إقليمية وصراعات مزمنة، جاء توقيع رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على «إعلان مبادئ» في واشنطن، يقود لمسوَّدة اتفاق وشيكة، كمحاولة جديدة لكبح جماح نزاع طال أمده وتعمق أثره في بِنْية الأمن الإقليمي لمنطقة البحيرات الكبرى. ويمثل الاتفاق، وإنْ لم يُعلَن بشكل نهائي ورسمي، ثمرة تحرُّكات دبلوماسية قامت واشنطن برعايتها وبجهود وساطة قطرية وإفريقية، وسط ضغوط دولية متزايدة لاحتواء أزمة باتت تهدد بالتحول إلى حرب إقليمية مفتوحة.

جذور تاريخية وتأزُّم متراكم

ليست الأزمة الحالية سوى امتداد لنزيف سياسي وأمني بدأ منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، والتي دفعت بمجموعات كبيرة من مقاتلي الهوتو Hutu إلى شرق الكونغو، حيث تشكّلت في بيئة من الفوضى الأمنية جماعات مسلحة، أبرزها "الجيش الديمقراطي لتحرير رواندا" (FDLR). هذا الواقع شكَّل بؤرة نزاع مستمر، غذّته لاحقاً حركة M23 التي تتهمها الأمم المتحدة ودول غربية بتلقي دعم مباشر من كيغالي، عاصمة رواندا.

وما يزيد الأمور تعقيداً أن التداخل بين المسارات الأمنية والاقتصادية جعل من منطقة شرق الكونغو ساحة مفتوحة لصراعات تتجاوز حدود الدولة، خاصة في ظل الثروات المعدنية الهائلة التي تختزنها المنطقة، والتي تحوّلت إلى وقود دائم لنزاعات تتغذى من اقتصاد الحرب.

التوقيع على إعلان المبادئ: خُطوات أولية ومخاوف التنفيذ

ينصّ الاتفاق على وقف إطلاق النار، وانسحاب الميليشيات من المدن الرئيسية، والتزام رواندا بوقف دعمها لـM23، مقابل نزع سلاح FDLR، فضلاً عن نشر قوات محايدة من دول مثل كينيا وأنغولا. إلا أن فاعلية هذه البنود تبقى رهينة بمدى التزام الأطراف، ووجود آليات رقابة محايدة وفعّالة، وهو ما تشكك فيه عدة جهات، نظراً للتجارب السابقة التي أُجهضت بسبب غياب الإرادة السياسية وانعدام الثقة المتبادلة.

الإطار الإقليمي والدولي: أدوار متباينة وثقة مفقودة

تبدو رواندا والكونغو وكأنهما عالقتان في متاهة اتهامات متبادلة، تعكس هشاشة الثقة بين الطرفين. فمن جهة، ترى كينشاسا في كيغالي طرفاً مهدِّداً لاستقرارها، بينما تنظر رواندا إلى شرق الكونغو كمنطقة خارجة عن سيطرة الدولة، توفر ملاذاً لجماعات تهدد أمنها القومي.

وعلى الجانب الدولي، فإن دور قوات الأمم المتحدة (MONUSCO) يبدو رمزياً أكثر منه حاسماً، وسط تصاعُد الدعوات لتحرُّك أكثر فعالية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لا سيما مع تحذيرات متزايدة من احتمالات تفجُّر الصراع إلى مستوى إقليمي واسع.

في قلب هذا النزاع تقف كارثة إنسانية متفاقمة، فعدد النازحين تجاوز الستة ملايين شخص، يعيش أغلبهم في ظروف مأساوية وسط غياب شِبه تام للمؤسسات الحكومية. وازدادت خلال الأعوام الأخيرة معدلات العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال، والمجاعات، ما يجعل من حماية المدنيين اختباراً حقيقياً لأي اتفاق يتم التوصل إليه. ومع غياب أجهزة حكومية قادرة على الاستجابة، تصبح حماية المدنيين واحدة من أهم مؤشرات نجاح أو فشل أي مبادرة سلام.

آفاق النجاح: مشروطة ومرتبطة بالإرادة السياسية

إن نجاح الاتفاق مرهون بعدة شروط: التزام الأطراف بخُطوات ملموسة، ودعم دولي ضاغط وفعّال، وإدماج حقيقي للمجتمع المدني، خصوصاً المنظمات التي تعمل في قلب مناطق النزاع. إن تجاهل أصوات النساء، والشباب، والنازحين لا يؤدي فقط إلى تعطيل جهود المصالحة، بل يُبقي جذور النزاع قائمة وقابلة للاشتعال في أية لحظة.

رغم ما يحمله الاتفاق من دلالات إيجابية، إلا أن طريق السلام ما يزال طويلاً ومحفوفاً بالمخاطر. فالمنطقة بحاجة إلى أكثر من مجرد اتفاقات تقنية؛ إنها بحاجة إلى مشروع إقليمي يعيد تعريف مفهوم الأمن الجماعي ويضع المواطن في قلب العملية السياسية، ووَحْدَها الشراكة الصادقة بين الفاعلين الإقليميين والدوليين، إلى جانب تحرُّك فعلي على الأرض، يمكن أن تخرج منطقة البحيرات الكبرى من دائرة العنف، نحو أُفُق من الاستقرار والازدهار.